研究紹介

地球表面の7割は海洋で覆われており、残りの多くは砂漠や熱帯雨林や永久凍土といった

非居住地帯で占められています。

この惑星で私たちが生活する地域はかくも限られていて、その外側に拡がる世界で何が進行している

のか、なかなか気付きにくいのが実情と言えるでしょう。

私たちが住む地域の気候はしかし、複雑に織りなす地球規模の気候システムと切っても切れない

関係にあります。

気候形成に関わる個々のプロセスについて、私たちの理解は過去百年間のあいだに

飛躍的に高まりました。

同時に、その一つ一つのプロセスを気候というシステム全体から解きほぐすことが、

いかに困難であるかも思い知らされました。

エルニーニョ/南方振動(ENSO)、ENSOが中緯度気候におよぼす影響、さらに

地球温暖化に伴う気候変動を巡る論争などに、その難しさの典型的な例を見ることができます。

地球気候システム全体を理解することはもちろん、人々の暮らしを左右する気候システムの

小さな一ひらを探る上でも、自然の振舞いを全球規模で監視することは非常に重要です。

私たちの研究グループは、地球気候を形作る最も重要な要素のうちの二つ、雲と降水を

中心課題に据えています。

過去数十年の間、世界中の雲や雨の分布を観測すべく設計された検出器を乗せ、幾つもの衛星が

軌道に打ち上げられました。

また計算機能力の進化によって、雲解像モデル(CRM)や大循環モデル(GCM)のような世界を

見つめる「仮想の眼」を人類は手に入れました。

衛星観測やモデルシミュレーションといった手段を通じて、私たちは雲と降水の気候学を

研究しています。

熱帯降水システムの気候学

熱帯域とより緯度の高い地域とでは、大気大循環の性質が根本的に異ります。

コリオリ力とつり合うかたちで気温の水平分布が大きく傾く中緯度では、

暖気と寒気を数千キロにおよぶスケールで混合するしくみがもともと大気に内在しています。

そのような気団の混合は、発達する低気圧を伴う前線システムとして

私たちは天気図上で日々目にしています。

一方熱帯の大気は、コリオリ力が弱いためにそのようなしくみを持ち合わせていません。

きっと熱帯の大気といって思い浮かべるイメージは、碧く澄みきった空に聳え立つ美しい雲くらいかも

しれません。

そう、もくもくと聳え立つ雲こそ、実は熱帯の大気循環を引き起こす駆動源そのものなのです。

熱帯域とより緯度の高い地域とでは、大気大循環の性質が根本的に異ります。

コリオリ力とつり合うかたちで気温の水平分布が大きく傾く中緯度では、

暖気と寒気を数千キロにおよぶスケールで混合するしくみがもともと大気に内在しています。

そのような気団の混合は、発達する低気圧を伴う前線システムとして

私たちは天気図上で日々目にしています。

一方熱帯の大気は、コリオリ力が弱いためにそのようなしくみを持ち合わせていません。

きっと熱帯の大気といって思い浮かべるイメージは、碧く澄みきった空に聳え立つ美しい雲くらいかも

しれません。

そう、もくもくと聳え立つ雲こそ、実は熱帯の大気循環を引き起こす駆動源そのものなのです。

暑い夏の午後突然訪れる夕立は、一旦過ぎ去ればあとにすがすがしい冷気を残します。

しかし、夕立は実は発達する対流雲中で周位の大気を「暖めて」いるのだと聞いたら

驚かれるでしょうか?

雲は、水蒸気が雲粒に凝結する際に放出される潜熱によって大気を暖めます。

地球全体に降る雨の3分の2を占める熱帯では、降水雲が放つ莫大な潜熱が大気の循環の

主要な燃料として働いています。

私たちは、降水雲システムの役割に注目して熱帯気候の力学を理解することを目指しています。

より詳しい解説は以下のリンクからご覧になれます

熱帯の対流と環境場の変動

熱帯の雲は、環境場の条件が整えば、

スコール・ラインのような激しく力強い降水システムに発達することがあります。

激しい対流発達を促したり抑止したりという条件を決めるのは、

水蒸気や静的安定度といった熱力学的要因や鉛直風シアから冷気の侵入などの力学的要因に至るまで多様です。

しかし、対流雲は外的強制力に受動的に応答するだけではなく、

周囲の湿度・気温・風系場に影響を与え最終的には大規模環境場の状態を変えてしまうこともあります。

そのような熱帯対流と環境場の相互作用は、熱帯気象・気候システムの要の一つでありながら、

その実態を読み解くことは大変難しく、いまでも充分な理解に至っていません。

湿潤対流と大規模力学場を結ぶ関連性について正確な知識に欠く現状は、

数値気象予報や将来気候予測の技術改良にあたり困難な障壁の一つとなっています。

熱帯の雲は、環境場の条件が整えば、

スコール・ラインのような激しく力強い降水システムに発達することがあります。

激しい対流発達を促したり抑止したりという条件を決めるのは、

水蒸気や静的安定度といった熱力学的要因や鉛直風シアから冷気の侵入などの力学的要因に至るまで多様です。

しかし、対流雲は外的強制力に受動的に応答するだけではなく、

周囲の湿度・気温・風系場に影響を与え最終的には大規模環境場の状態を変えてしまうこともあります。

そのような熱帯対流と環境場の相互作用は、熱帯気象・気候システムの要の一つでありながら、

その実態を読み解くことは大変難しく、いまでも充分な理解に至っていません。

湿潤対流と大規模力学場を結ぶ関連性について正確な知識に欠く現状は、

数値気象予報や将来気候予測の技術改良にあたり困難な障壁の一つとなっています。

衛星観測は、雲形成過程に伴う大気の迅速な(数時間ほどの)変化を調べる上では、

必ずしも最適の手段とは言えません。

低軌道衛星が地球上の同一地点の上空を通過する頻度は、せいぜい一日2回に過ぎないからです。

現在取り組んでいる研究の特筆すべき点は、もっぱら低軌道衛星の観測データのみを駆使して、

数時間から一日以内の変動を(統計空間上ではありますが)描くことに成功したことです。

その「しかけ」と対流・環境場相互作用について分かってきたことを、

下記のページ(リンク先)でご紹介します。

熱帯大気海洋相互作用

大気は絶えず真下の海洋から熱や水蒸気の供給に晒され、

結果として海は大気の熱力学に強い支配力を及ぼします。

同時に、海洋表層の海流は風によって駆動されており、

大気の力学から直接影響を受けています。

このように、海洋と大気はいささか込み入った形で相互作用を及ぼし合い、

大気または海のどこかで起こった小さな変化は、

いずれは地球全体にわたる大規模な気候の変動をもたらすこともあり得るのです。

ENSOは熱帯大気海洋相互作用の顕著な例ですが、

また別の一例として東太平洋熱帯収束帯(ITCZ)を挙げることができます。

大気は絶えず真下の海洋から熱や水蒸気の供給に晒され、

結果として海は大気の熱力学に強い支配力を及ぼします。

同時に、海洋表層の海流は風によって駆動されており、

大気の力学から直接影響を受けています。

このように、海洋と大気はいささか込み入った形で相互作用を及ぼし合い、

大気または海のどこかで起こった小さな変化は、

いずれは地球全体にわたる大規模な気候の変動をもたらすこともあり得るのです。

ENSOは熱帯大気海洋相互作用の顕著な例ですが、

また別の一例として東太平洋熱帯収束帯(ITCZ)を挙げることができます。

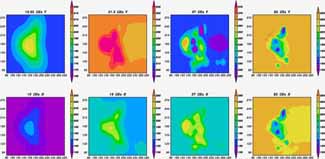

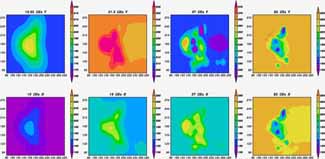

衛星画像を眺めると、熱帯東太平洋に赤道から少し離れて東西に延びる、

雲に覆われ海水温の高い帯状の領域に目を奪われます。

これがITCZです。

右図では、コントアで海水温を、諧調で積乱雲量を描いてあります。

年平均(上図)ではITCZはもっぱら北半球に偏在することが分かりますが、

3月と4月には南半球側にも一時的にITCZが形成されることが確認できます(下図)。

このようなITCZの非対称性は長年の謎であり、

その理由を説明する理論は提唱されていますが、

広域データセットを用いた観測による仮説の検証が待たれています。

私たちは最近の研究において、

この分野の未解決問題に取り組むべく衛星データによる海洋熱収支解析を行いました。

対流と結合した赤道波

激しいスコールが襲ったかと思うとカラッと雨が上がり太陽が照りつける、

このコントラストは熱帯や亜熱帯の気候に特有な現象です。

季節のうつろいが引き起こす雨季/乾季のサイクルはその代表的な例といえます。

そのほか、およそ1から2箇月の周期で熱帯の天候が変化をくり返すパターンが知られていますが、

季節進行に比べて1−2箇月サイクルの変動をもたらす原因は自明ではありません。

この現象は熱帯季節内変動として知られ、熱帯気象学において長年注目を浴びてきた

難題のひとつです。

小石を池に投げこむと、水面に波紋が伝わっていきます。

大気もある意味でひとつの巨大な池と言え、そこには目に見えない波が飛び交い満ちあふれています

(大気の波は、山の風下に時おり見られる笠状の雲として人の目に止まることもあります)。

もし波によって作られた雲が深く発達し組織化され豪雨を引き起こすに到ったら、

その結果周位の大気に及ぼす熱力学的なインパクトは莫大なものとなり、波の伝搬に

力学的なフィードバックを及ぼすでしょう。

その種の大気波動は対流と結合した波または湿潤波と呼ばれています。

対流と結合した波として特に重要なのは赤道波、それもインド洋からはるばる太平洋までを

股にかけ、一ヶ月単位のゆっくりした周期で振動する巨大な波です。

そのような総観スケールないし惑星スケールの湿潤波モードは、熱帯季節内振動を説明する

上での鍵となると考えられています。

小石を池に投げこむと、水面に波紋が伝わっていきます。

大気もある意味でひとつの巨大な池と言え、そこには目に見えない波が飛び交い満ちあふれています

(大気の波は、山の風下に時おり見られる笠状の雲として人の目に止まることもあります)。

もし波によって作られた雲が深く発達し組織化され豪雨を引き起こすに到ったら、

その結果周位の大気に及ぼす熱力学的なインパクトは莫大なものとなり、波の伝搬に

力学的なフィードバックを及ぼすでしょう。

その種の大気波動は対流と結合した波または湿潤波と呼ばれています。

対流と結合した波として特に重要なのは赤道波、それもインド洋からはるばる太平洋までを

股にかけ、一ヶ月単位のゆっくりした周期で振動する巨大な波です。

そのような総観スケールないし惑星スケールの湿潤波モードは、熱帯季節内振動を説明する

上での鍵となると考えられています。

より詳しい解説は以下のリンクからご覧になれます。

衛星データ・シミュレータ・ユニット

衛星画像はさながら、現代科学技術が産み落とした空飛ぶ「画家」たちが

雲や雨の描画に腕をふるう、巨大なカンバスに見立てることもできます。

風景を忠実に再現するその腕前は比類ない正確さですが、描かれた内容を私たちが

理解するには、然るべき「解釈」を伴います。というのも、

衛星から受信されたデジタル信号の羅列を、天気予報で見られるような降水分布図に変換するには、

それなりに大掛かりな解析作業が必要だからです。

衛星データを処理するそのようなソフトウェアのことを、

専門用語でリトリーバル・アルゴリズムと呼んでいます。

衛星画像はさながら、現代科学技術が産み落とした空飛ぶ「画家」たちが

雲や雨の描画に腕をふるう、巨大なカンバスに見立てることもできます。

風景を忠実に再現するその腕前は比類ない正確さですが、描かれた内容を私たちが

理解するには、然るべき「解釈」を伴います。というのも、

衛星から受信されたデジタル信号の羅列を、天気予報で見られるような降水分布図に変換するには、

それなりに大掛かりな解析作業が必要だからです。

衛星データを処理するそのようなソフトウェアのことを、

専門用語でリトリーバル・アルゴリズムと呼んでいます。

衛星計測データを計算機上に再現する放射伝達シミュレーションは、

リトリーバル・アルゴリズムに欠かせないコンポーネントの一つです。

放射伝達シミュレーションは、放射の吸収や散乱といった様々な物理過程を解きほぐしながら、

放射と地球表面・大気構成物質が相互作用するありようを計算機上に再現します。

放射伝達問題を解く計算手法は、実用上の理由からセンサ特性ごとそれぞれに異る

最適化が施されています。

たとえば、マイクロ波帯用に設計された放射伝達コードは、一般的には

可視・赤外シミュレーション・プログラムと互換性はありません。

しかし近年では、複数のセンサを搭載した地球観測衛星の登場により、さまざまなタイプの

センサに一様に適用できる放射伝達コードへの需要が高まりつつあります。

衛星データ・シミュレータ・ユニット(Satellite Data Simulator Unit、SDSU)

は、衛星搭載マイクロ波放射計、レーダ、可視赤外イメージャから得られたデータを

シミュレートする目的のもと開発されました。

SDSUパッケージの応用例としては、リトリーバル・アルゴリズム開発はもとより、

雲解像モデル(CRM)への適用も重要な課題の一つです。

種々の衛星センサを想定したシミュレーション結果を実際の観測と比較し解析することにより、

CRM性能のテストや改良の一助となることが期待されます。SDSUについての

より詳しい情報およびダウンロードは、以下のリンクから辿ることができます。

衛星観測にもとづく雲モデル検証

雲はどうしてできるのと子供に尋ねられたら、あなたならどう答えるでしょうか?

もし気象学について幾らかの知識があれば、何とか子供が満足する答えを与えられるかも

しれません。

ではもし、あの雲はどうして仔犬の形をしているの、と尋ねられたとしたら?

一見他愛のない疑問のようでいて、こちらのほうが実はずっと難しい問かもしれません。

最新鋭のスーパーコンピュータ上を走る最先端の雲モデルでさえ、

現実的な雲をありのままに再現することには四苦八苦しているのが現状で、

まして子供の想い描くような雲を作りだすのは至難の技です。

現実的な雲をシミュレーションする難しさは、多かれ少かれ雲のカオス的なふるまいのせい

だと言えます。

一方、雲シミュレーションの限界は雲モデルに内在する技術的な問題にも因っています。

なかには、実際的な制約ゆえに避けようのない限界もあります。

たとえば、雲モデルでは計算がCPUやメモリの容量に納まるように大気を粗いグリッドに

分割して扱わざるをえません。

もちろん、ソフトウェア上の課題も存在します。

雲シミュレーションでは、計算が繁雑な物理過程を簡略に取扱うため、あらかじめ何らかの

経験式を埋め込む「パラメタライズ」というテクニックを用いることがあります。

この種の問題は、経験式の妥当性を検証する努力を重ねることで、改良が可能です。

実際の雲を注意深く解析することによって、モデルの物理をどのように改善していけばよいか、

その手掛りが得られるかもしれません。

現実的な雲をシミュレーションする難しさは、多かれ少かれ雲のカオス的なふるまいのせい

だと言えます。

一方、雲シミュレーションの限界は雲モデルに内在する技術的な問題にも因っています。

なかには、実際的な制約ゆえに避けようのない限界もあります。

たとえば、雲モデルでは計算がCPUやメモリの容量に納まるように大気を粗いグリッドに

分割して扱わざるをえません。

もちろん、ソフトウェア上の課題も存在します。

雲シミュレーションでは、計算が繁雑な物理過程を簡略に取扱うため、あらかじめ何らかの

経験式を埋め込む「パラメタライズ」というテクニックを用いることがあります。

この種の問題は、経験式の妥当性を検証する努力を重ねることで、改良が可能です。

実際の雲を注意深く解析することによって、モデルの物理をどのように改善していけばよいか、

その手掛りが得られるかもしれません。

非静力学正二十面体大気モデル(NICAM)

という全球雲解像モデルが、

東京大学気候システム研究センタ−と海洋研究開発機構によって開発されています。

NICAMは、個々の雲と惑星規模の力学を同時にシミュレ−トすることができます。

NICAM開発者と連携しながら、

私たちはNICAMシミュレ−ションを衛星レ−ダ観測とともに解析するプロジェクトを

開始しました。

雲と降水の詳細な構造は、熱帯降雨観測衛星(TRMM)降水レ−ダ(PR)と

CloudSat雲レ−ダによる観測から得ることができます。

NICAM MJO実験を用いて行なった初期解析の結果を、次のリンクから見ることができます。

全球降水観測計画(GPM)に向けたアルゴリズム開発

準備中。

熱帯域とより緯度の高い地域とでは、大気大循環の性質が根本的に異ります。

コリオリ力とつり合うかたちで気温の水平分布が大きく傾く中緯度では、

暖気と寒気を数千キロにおよぶスケールで混合するしくみがもともと大気に内在しています。

そのような気団の混合は、発達する低気圧を伴う前線システムとして

私たちは天気図上で日々目にしています。

一方熱帯の大気は、コリオリ力が弱いためにそのようなしくみを持ち合わせていません。

きっと熱帯の大気といって思い浮かべるイメージは、碧く澄みきった空に聳え立つ美しい雲くらいかも

しれません。

そう、もくもくと聳え立つ雲こそ、実は熱帯の大気循環を引き起こす駆動源そのものなのです。

熱帯域とより緯度の高い地域とでは、大気大循環の性質が根本的に異ります。

コリオリ力とつり合うかたちで気温の水平分布が大きく傾く中緯度では、

暖気と寒気を数千キロにおよぶスケールで混合するしくみがもともと大気に内在しています。

そのような気団の混合は、発達する低気圧を伴う前線システムとして

私たちは天気図上で日々目にしています。

一方熱帯の大気は、コリオリ力が弱いためにそのようなしくみを持ち合わせていません。

きっと熱帯の大気といって思い浮かべるイメージは、碧く澄みきった空に聳え立つ美しい雲くらいかも

しれません。

そう、もくもくと聳え立つ雲こそ、実は熱帯の大気循環を引き起こす駆動源そのものなのです。

熱帯の雲は、環境場の条件が整えば、

スコール・ラインのような激しく力強い降水システムに発達することがあります。

激しい対流発達を促したり抑止したりという条件を決めるのは、

水蒸気や静的安定度といった熱力学的要因や鉛直風シアから冷気の侵入などの力学的要因に至るまで多様です。

しかし、対流雲は外的強制力に受動的に応答するだけではなく、

周囲の湿度・気温・風系場に影響を与え最終的には大規模環境場の状態を変えてしまうこともあります。

そのような熱帯対流と環境場の相互作用は、熱帯気象・気候システムの要の一つでありながら、

その実態を読み解くことは大変難しく、いまでも充分な理解に至っていません。

湿潤対流と大規模力学場を結ぶ関連性について正確な知識に欠く現状は、

数値気象予報や将来気候予測の技術改良にあたり困難な障壁の一つとなっています。

熱帯の雲は、環境場の条件が整えば、

スコール・ラインのような激しく力強い降水システムに発達することがあります。

激しい対流発達を促したり抑止したりという条件を決めるのは、

水蒸気や静的安定度といった熱力学的要因や鉛直風シアから冷気の侵入などの力学的要因に至るまで多様です。

しかし、対流雲は外的強制力に受動的に応答するだけではなく、

周囲の湿度・気温・風系場に影響を与え最終的には大規模環境場の状態を変えてしまうこともあります。

そのような熱帯対流と環境場の相互作用は、熱帯気象・気候システムの要の一つでありながら、

その実態を読み解くことは大変難しく、いまでも充分な理解に至っていません。

湿潤対流と大規模力学場を結ぶ関連性について正確な知識に欠く現状は、

数値気象予報や将来気候予測の技術改良にあたり困難な障壁の一つとなっています。

大気は絶えず真下の海洋から熱や水蒸気の供給に晒され、

結果として海は大気の熱力学に強い支配力を及ぼします。

同時に、海洋表層の海流は風によって駆動されており、

大気の力学から直接影響を受けています。

このように、海洋と大気はいささか込み入った形で相互作用を及ぼし合い、

大気または海のどこかで起こった小さな変化は、

いずれは地球全体にわたる大規模な気候の変動をもたらすこともあり得るのです。

ENSOは熱帯大気海洋相互作用の顕著な例ですが、

また別の一例として東太平洋熱帯収束帯(ITCZ)を挙げることができます。

大気は絶えず真下の海洋から熱や水蒸気の供給に晒され、

結果として海は大気の熱力学に強い支配力を及ぼします。

同時に、海洋表層の海流は風によって駆動されており、

大気の力学から直接影響を受けています。

このように、海洋と大気はいささか込み入った形で相互作用を及ぼし合い、

大気または海のどこかで起こった小さな変化は、

いずれは地球全体にわたる大規模な気候の変動をもたらすこともあり得るのです。

ENSOは熱帯大気海洋相互作用の顕著な例ですが、

また別の一例として東太平洋熱帯収束帯(ITCZ)を挙げることができます。

小石を池に投げこむと、水面に波紋が伝わっていきます。

大気もある意味でひとつの巨大な池と言え、そこには目に見えない波が飛び交い満ちあふれています

(大気の波は、山の風下に時おり見られる笠状の雲として人の目に止まることもあります)。

もし波によって作られた雲が深く発達し組織化され豪雨を引き起こすに到ったら、

その結果周位の大気に及ぼす熱力学的なインパクトは莫大なものとなり、波の伝搬に

力学的なフィードバックを及ぼすでしょう。

その種の大気波動は対流と結合した波または湿潤波と呼ばれています。

対流と結合した波として特に重要なのは赤道波、それもインド洋からはるばる太平洋までを

股にかけ、一ヶ月単位のゆっくりした周期で振動する巨大な波です。

そのような総観スケールないし惑星スケールの湿潤波モードは、熱帯季節内振動を説明する

上での鍵となると考えられています。

小石を池に投げこむと、水面に波紋が伝わっていきます。

大気もある意味でひとつの巨大な池と言え、そこには目に見えない波が飛び交い満ちあふれています

(大気の波は、山の風下に時おり見られる笠状の雲として人の目に止まることもあります)。

もし波によって作られた雲が深く発達し組織化され豪雨を引き起こすに到ったら、

その結果周位の大気に及ぼす熱力学的なインパクトは莫大なものとなり、波の伝搬に

力学的なフィードバックを及ぼすでしょう。

その種の大気波動は対流と結合した波または湿潤波と呼ばれています。

対流と結合した波として特に重要なのは赤道波、それもインド洋からはるばる太平洋までを

股にかけ、一ヶ月単位のゆっくりした周期で振動する巨大な波です。

そのような総観スケールないし惑星スケールの湿潤波モードは、熱帯季節内振動を説明する

上での鍵となると考えられています。

衛星画像はさながら、現代科学技術が産み落とした空飛ぶ「画家」たちが

雲や雨の描画に腕をふるう、巨大なカンバスに見立てることもできます。

風景を忠実に再現するその腕前は比類ない正確さですが、描かれた内容を私たちが

理解するには、然るべき「解釈」を伴います。というのも、

衛星から受信されたデジタル信号の羅列を、天気予報で見られるような降水分布図に変換するには、

それなりに大掛かりな解析作業が必要だからです。

衛星データを処理するそのようなソフトウェアのことを、

専門用語でリトリーバル・アルゴリズムと呼んでいます。

衛星画像はさながら、現代科学技術が産み落とした空飛ぶ「画家」たちが

雲や雨の描画に腕をふるう、巨大なカンバスに見立てることもできます。

風景を忠実に再現するその腕前は比類ない正確さですが、描かれた内容を私たちが

理解するには、然るべき「解釈」を伴います。というのも、

衛星から受信されたデジタル信号の羅列を、天気予報で見られるような降水分布図に変換するには、

それなりに大掛かりな解析作業が必要だからです。

衛星データを処理するそのようなソフトウェアのことを、

専門用語でリトリーバル・アルゴリズムと呼んでいます。

現実的な雲をシミュレーションする難しさは、多かれ少かれ雲のカオス的なふるまいのせい

だと言えます。

一方、雲シミュレーションの限界は雲モデルに内在する技術的な問題にも因っています。

なかには、実際的な制約ゆえに避けようのない限界もあります。

たとえば、雲モデルでは計算がCPUやメモリの容量に納まるように大気を粗いグリッドに

分割して扱わざるをえません。

もちろん、ソフトウェア上の課題も存在します。

雲シミュレーションでは、計算が繁雑な物理過程を簡略に取扱うため、あらかじめ何らかの

経験式を埋め込む「パラメタライズ」というテクニックを用いることがあります。

この種の問題は、経験式の妥当性を検証する努力を重ねることで、改良が可能です。

実際の雲を注意深く解析することによって、モデルの物理をどのように改善していけばよいか、

その手掛りが得られるかもしれません。

現実的な雲をシミュレーションする難しさは、多かれ少かれ雲のカオス的なふるまいのせい

だと言えます。

一方、雲シミュレーションの限界は雲モデルに内在する技術的な問題にも因っています。

なかには、実際的な制約ゆえに避けようのない限界もあります。

たとえば、雲モデルでは計算がCPUやメモリの容量に納まるように大気を粗いグリッドに

分割して扱わざるをえません。

もちろん、ソフトウェア上の課題も存在します。

雲シミュレーションでは、計算が繁雑な物理過程を簡略に取扱うため、あらかじめ何らかの

経験式を埋め込む「パラメタライズ」というテクニックを用いることがあります。

この種の問題は、経験式の妥当性を検証する努力を重ねることで、改良が可能です。

実際の雲を注意深く解析することによって、モデルの物理をどのように改善していけばよいか、

その手掛りが得られるかもしれません。